8月29-31日,2025中国城市规划年会在沈阳圆满举行。期间,在由中国城市规划学会城市安全与防灾规划专业委员会、工程规划专业委员会联合承办的专题会议十六“着力建设安全可靠的韧性城市,推进基础设施生命线安全工程建设”上,学会副监事长、清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚教授作题为《极端气候频发下的城市洪涝灾害防御理念变化》的特邀主题报告。特此转载。

作者:尹稚,中国城市规划学会副监事长,清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长,清华大学城市治理与可持续发展研究院院长,清华大学国家治理与全球治理研究院首席专家,清华大学建筑学院教授、博导;张义斌,清华同衡规划设计研究院市政规划研究所所长、清华同衡副中心分院可持续基础设施研究所所长

来源:“中国城市规划”微信公众号

8月29日下午,尹稚教授作特邀主题报告。

近年来,极端暴雨等极端气候事件频发,尤其是北方地区洪涝灾害频发,从2021年郑州、2023年河北,到今年北京的罕见洪灾,都在提醒我们,城市洪涝防御已不再是南方专属课题,而是全国性、系统性、流域性的重大挑战。

依据美国的MIT超算实验室和清华大学宫鹏教授领导的超算实验室超长周期全球气候变化研究结果表明,华北地区在未来50–100年可能进入一个多雨期。当前,越来越多的人认可这一预测和趋势,甚至有人提出“重回汉唐北方温暖多雨状态”的假设。

全球是否绝对变暖仍存在争议,但北极气温升高导致冷空气南下频繁,像“毒蛇不断吐信”,致使北半球气象条件更不稳定,极端暴雨频发,成灾机制也更为复杂。

01 洪涝灾害成因分析

极端气候之所以能成灾,一定与城市某些方面的缺陷是有关的。中国的城市化是在资金相对匮乏的条件下推进的,并且是大规模蔓延式发展的。这一过程中长期以来存在“重地上轻地下”“重资本引下的财富积累,轻城市基础设施系统和支撑系统标准的适度提升”等问题。从我1980年学城市规划起就是这样,到现在依然没有完全解决,欠账的问题依然严峻。

近年来,我国的海绵城市建设虽有一定成效,但因住建与水利系统管理分离,相当程度上削弱了系统协同能力。对于规划师而言,短时强降雨、长时段强降雨、连绵多日强降雨有什么区别?是不是把城市里的基础设施修好了这些问题就能解决?甚至有人认为搞了海绵城市就能解决洪涝?这是严重的技术概念误导。

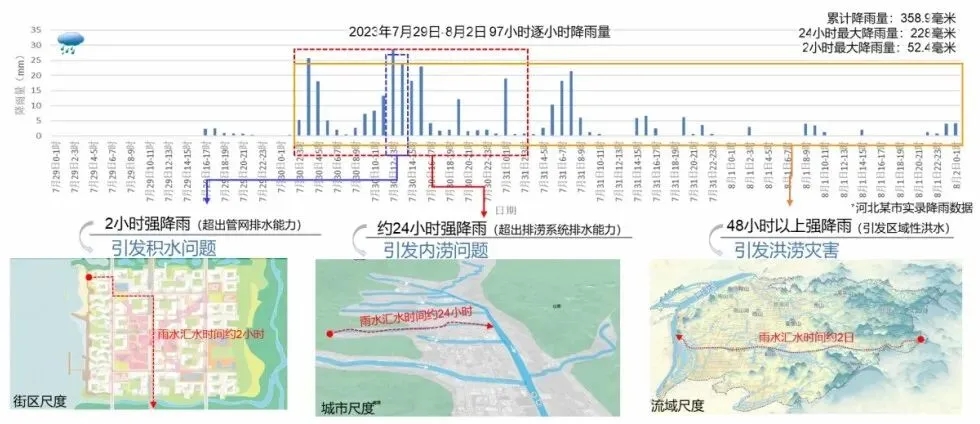

图1 海河“23·7”流域性特大洪水分时降水量图

如上图所示,2小时以内强降雨基本上是街区级(城区内)洪涝,可通过完善的防洪排涝系统解决问题。24小时强降雨,会出现市区甚至市域的洪涝问题,需全市系统响应。48小时以上的强降雨,将出现大区域洪涝问题,需跨区域协同防洪。正如23年河北的灾难、今年北京的灾害,是全流域级的系统因素才会造成的成灾效应。面对极端气候考验,城市洪涝灾害防御能力最重要的是系统上下游耦合的最大排水能力决定了城市排洪防涝的能力,也决定了应该采取什么样的标准去建设城市防洪排涝系统。

相关概念在我国城市规划教育中被淡化,近年聚焦于社区级地表径流管理。极端气候下的暴雨特征,带来了一个很重要的概念变化,就是如何重新建立起系统思维能力,从更大的区域尺度、流域尺度出发,建构防洪排涝体系。通常这部分尺度归口水利部门,如何使得其与住建系统管理的城市内部海绵城市投入能够结合起来共同来解决问题,是未来非常值得讨论的主题。

02 发展历程与系统体系

1、我国不同发展阶段的排水问题和策略

图2 我国不同发展阶段对防洪排涝问题和策略

我国不同发展阶段对防洪排涝问题和策略是一个不断深化的过程,经历了从“排水系统滞后”到“内涝系统治理”再到“流域协同防御”的演进过程。极端气候正在重塑我国的城市灾害防御体系,尤其是洪涝灾害,已从“城区内涝”扩展为“流域性灾害”,亟须从系统层面重新构建防御思维与工程体系。

20世纪90年代,我们对基础设施的认知十分淡薄。随着内涝问题的加剧,才开始从更大的系统工程角度去探讨这些问题的解决。这一转变背后,是城市建设资金的逐步积累与系统思维的逐步形成。1978年的城市工作会议,谈到城市的基本维护资金只能依赖国家挤出的一些专项款。但这也只是城市实际投入的九牛一毛,解决不了任何问题。随着土地有偿使用制度的实施,使得大量沉默国有资产变成了可流动的资本进入到城市建设当中来,才支撑了城市大规模基础设施建设的投入。

2、面向新形势的洪涝防控体系

一个比较完整的城市洪涝排涝体系,应包含源头减排、管网排水、内河(箱涵)排涝、区域河道行洪、应急管理等部分,并需要确保各项系统间设计标准衔接、排水能力耦合、管理机制协同;加强监测预警,分级分类明确各场景所需调用的相应排水设施;强化应急管理,探索各类超标降雨的应对举措和管控策略。

但截至目前,我国大多城市的防洪排涝建设仍处于上述第一步,即正在不断完善上下游各项系统的耦合协同。下一步,应在耦合协同的防洪排涝系统基础上,进一步强化监测预警和应急管理,为超出系统设计标准的极端气候做准备。

3、发达国家的应对经验

发达国家也有很多经验,例如德国分级分类的洪水危机管理,以及日本的平灾结合系列概念。美国也有很好经验,其把洪水问题看成国土级的问题,由联邦政府负责。而内涝问题是城市问题为主,这两者的协同虽做不到完全到位,否则后来不会对纽约的城市排水、区域防洪进行深度调整和补救。但发达国家系统防洪的概念确实比我们建立要早,数据收集分析比我们要早,积累资产的时间比我们要长。

图3 德国、日本洪水灾害应对经验

4、防御理念深化的思考探讨

任何一个雨洪防御概念都是从源头到末端,上下游协同治理的一个庞大的城市与区域结合防洪排涝的体系。设计标准,本质是工程措施在安全性和经济性之间寻求的平衡点。随着极端气候下强降雨频发,“超标”频次正在增加,需要重新寻找新的平衡点。但城市建设不能无限追求更高的标准来保障安全;盲目追求更高的标准,需要付出的代价已经远超经济层面,还需要付出生态、景观等更多方面的代价。完善从源头到末端的、上下游耦合协同的防洪排涝体系,逐步强化监测预警和应急管理。系统的工程措施仍是城市防御洪涝的基本盘,叠加基于监测预警的应急管理后将形成更完善的防御体系。

03 新形势下应对策略:以海河“23·7”流域性特大洪水——涿州灾后重建为例

以海河“23·7”流域性特大洪水——140年以来海河流域最大的一次洪水为例,清华同衡规划设计研究院深度参与了涿州市成灾原因分析和事后的水利工程和城市基础设施工程的规划设计,包括协助申请国债和救灾基金等系列工作。

从成灾原因来看,除了洪水超标外,从区域防洪堤坝的设计,到内部的给排水系统,以及应急预案和应急反应能力、社会破坏能力,诸多环节均存在短板,且系统化严重不足,导致排水、排涝和防洪系统全面瘫痪,进一步加剧了超标强降雨导致的洪涝灾害。

围绕承载原因的分析,从防洪、排涝、管网,到应急管理,系统化提出应对策略,逐步完善和构建各设施功能完善、上下游充分耦合协同的防洪排涝系统,这才是防御极端气候下强降雨的基本盘。由此可见,灾后重建中各级政府投入100多亿资金,并非简单把地表径流的管理提高,也不是简单地把雨水管道口径放大就能解决的。

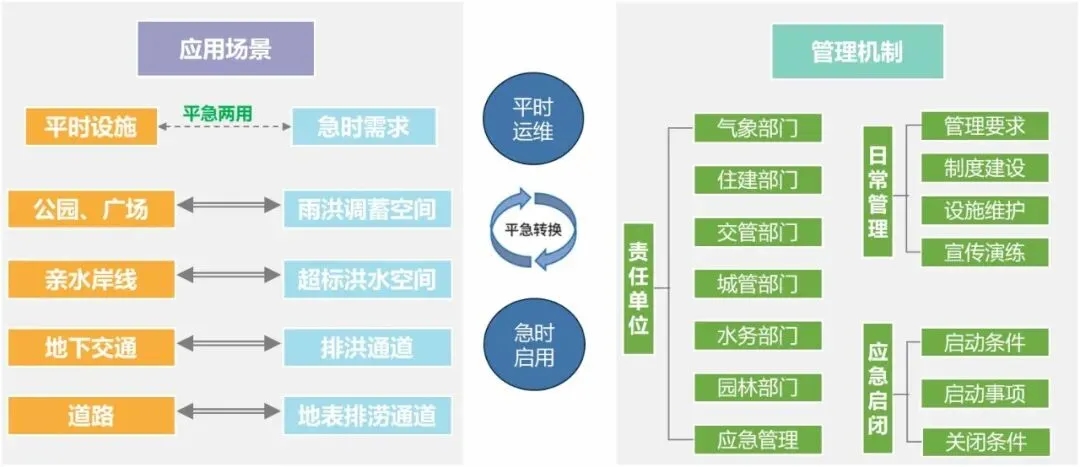

图4 面向“平急两用” 的防灾减灾(防洪排涝)体系

随着数字化技术、智慧化技术的兴起,越来越多的技术被应用于灾害的监测、预警、信息反馈,其作为一个协调体系的补充能起很大的作用。但是中国在防洪体系建设方面的问题,归根到底最核心的仍是硬工程设施短缺的问题,以及建设标准不够的问题。如果我们在“十五五”及中长期,在这个领域没有足够的投入,没有足够的区域型大型工程的建设,那么中国在极端气候下的城市雨洪防御问题仍然会是城市建设中的重大问题之一。

* 根据现场报告整理,已经专家审阅

供稿单位:中国城市规划学会城市安全与防灾规划专业委员会、工程规划专业委员会