2025年9月21日,以“应变·焕新”为主题的第十届清华同衡学术周在京开幕,本届学术周由中国城市规划协会、清华同衡规划设计研究院、清华大学建筑学院联合主办,为期四天。本届开幕论坛汇聚跨领域专家与学者,开展多元实践交流与多视角思想碰撞,共同解读城市高质量发展的核心密码,为规划行业与学科的转型发展提供探索性的思考,共话城市议题,共绘焕新未来!本期分享清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚教授的主旨报告《中国整体区域战略与空间格局》。

来源:“清华同衡规划播报”微信公众号

刚刚开完的中央城市工作会议,再次引发了全社会对中国城市未来发展的高度关注,当然这很正常,因为我们百分之六十多的人已经居住和生活在城市了,而且十年后再开城市工作会议,从当年对城市超高速发展时期形成的一些所谓的问题,采取的一些纠错措施,到把城市工作纳入到推进中国式现代化相当核心的工作中,其实这是一个非常大的转变。

可能很多人关注更多的是以城市更新为抓手、存量空间的再使用等这些问题。同时,不要忘了中央城市工作会议提出的城市工作七个重点任务中,“着力优化现代化城市体系”居于首位,这涉及到国土级别的城市体系怎么安排的问题,也涉及到如何处理一个大国尺度上的人与自然关系的可持续发展问题,还涉及到目前大家普遍关注、普遍担心的中国的区域差、城乡差会不会被进一步放大的问题,其实也就是人与人的关系能不能走向更加和谐、更加均等、更加共同富裕的问题。

所以从这个视角来讲,想简单地聊聊中国近一、二十年来,我们在区域战略方面持之以恒的进展,以及如何在未来建立更加差异化的现代化道路,差异化的城镇化道路,以及差异化的“指挥棒”,即干部考核体系应当往哪个方向走。

应当说,从十八大以来,在宏观战略目标不变的情况下,可以去查历版的中央有关面向未来的规划、政策实施文件当中,逐渐加入一个词汇,就是分区、分类、分时段,这背后是什么?这背后是在探讨,不拿一把尺子来量中国的发展,不用简单的一把尺子来量我们的建设成就,真正面对中国的国情、省情、市情,从而差异化施策的可能性。广域人口大国的相对整体性和区域差异性是实实在在并存的,不管从地理的、人文的各个角度分析,都会看到国土上呈现的高差异化特征。

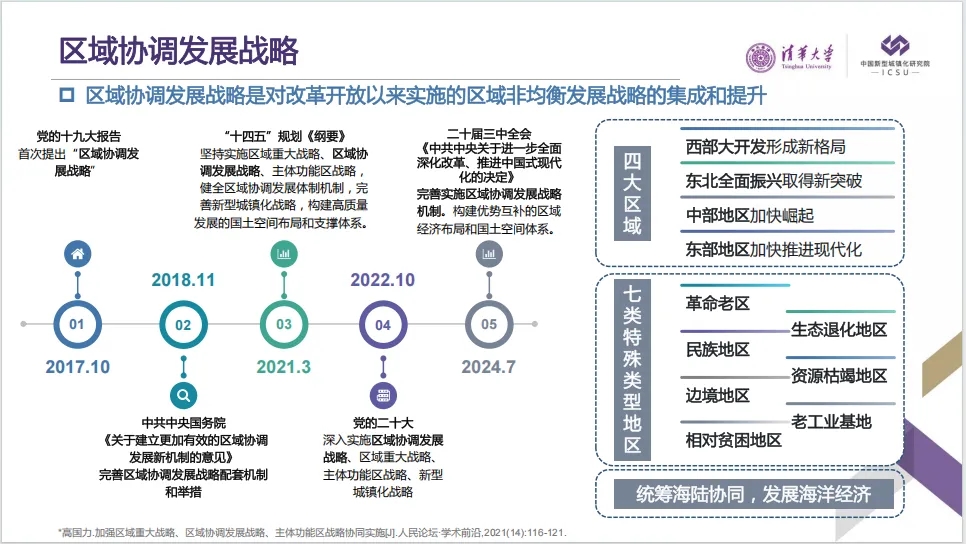

关于区域战略,从早期关注到逐渐形成一个体系化的系统,从十八大以后分期、分批提出来,到二十大已经非常完整了,就是区域协调发展战略,区域重大战略,以及跟国家安全与发展实现有效平衡的主体功能区战略,逐渐完善的以人为本的新型城镇化战略等。特别是围绕着“十四五”收官之年、“十五五”开局之年,清华同衡也承担了如何在主体功能区战略的引导下,实现重大生产力布局优化,如何构建优势互补的高质量发展的区域经济布局,以及建立更加匹配的空间规划体系等方面的任务。

01 区域协调发展战略是改革开放以来区域非均衡发展战略的集成和提升

从区域协同发展战略看,应当说是改革开放以来大规模实施的,区域非均衡发展战略的集成和提升。市场经济其实有它的特点,有人说,是不是将来奋斗的目标是做到区域发展的绝对均衡?绝对均衡意味着是没有贸易的、没有市场的,而且建立一个所谓绝对均衡的社会跟各地区的资源禀赋是不匹配的。所以,只要客观发展的基础条件还在,它就是一个从非均衡性策略转向逐渐推动发展质量和生活水平相对均衡的过程,但是这种推进绝不意味着发展路径的绝对均衡和绝对一致化。

从这个进程来看,十九大报告首次提出“区域协调发展战略”,而且逐渐强调,这种协调发展战略要跟其他带有更能反映在地资源特色、区域区位特色等一系列差异战略相结合,是一个综合性体系逐步建立的过程。

从早期关注的四大区域的划分,比如最早东部地区率先崛起,从1984年沿海14个城市的开放并启动沿海发展战略,到后来的梯子型国土结构,到后来全面开放。从东部率先发展,到对西部大开发的关注,到关注中部塌陷地区的加快崛起,到这些年关注南北差异提出的一系列东北振兴战略。从简单在东北恢复老旧工业基地,转向允许东北超越既有的历史旧地缘政治的遗产,可以更综合地看东北地区的振兴。

除了大尺度的战略之外,还有特殊地区的战略,这个战略也是一直延续下来的。有人问,这次中央城市工作会议有哪些特别新的东西?如果看政策提法,几乎所有战略都有它的历史根源和历史延续进程,很难讲哪个词是全新的创造,或者哪个战略是突然蹦出来的,这种历史延续性的东西还是值得关注的。

那么,包括一如既往对革命老区的关注。这些地区当年之所以成为革命老区基本是三不管地带,从交通、资源、环境来讲都是当时的边缘地区,所以才可能成为革命的摇篮。但是在现代化进程中,它是需要增补大量的投资、大量物理环境的支撑,才能形成新的承载力,才能从根本上改变它的生活状态。

当然,还有特定边境地区的治理以及相对贫困地区,不要觉得脱贫攻坚战打赢了,问题就解决了,实际上中国是相对比较贫困的国家,仍然有很漫长的地区振兴和现代化问题要处理;还有就是生态退化地区,资源枯竭地区,以及老工业基地的问题处理。

02 区域重大战略是对十八来以来若干重大区域发展战略的总结提升

我们是不是可以绝对均衡地考虑所有区域的发展,为什么要有区域重大战略问题?其实视角很明确:

第一,有些地区就是要优先发展,并且随着中国作为世界大国的崛起,要在全球治理话语权当中占有更优势的地位,或者占有与大国更匹配的地位,还是要有几个地区真能撑得起腰杆子,要有一些地区真正能达到世界级的发展水平。

这些年,无论是京津冀的协同发展,还是粤港澳大湾区的进一步提升和强化,把它从以广东省为核心的珠三角地区,扩展为“一国两制”、多关税区并存的,更有利于磨炼国际交往能力的大湾区聚集区;以及长三角一体化发展。无论从本身的城市形态、中心城市的发育程度、都市圈与城市群一体化程度来讲,这些地区都是在我们国家所有群圈地区中排前列的。这些地区进一步的世界化和国际化,会作为中国立足自身发展、同时融入世界的火车头地区,发挥它的作用。

这些年,大家也开始关注成渝地区双城经济圈的发展,这个区域不再立足简单的行政区划,或者不再拿行政区划的微调或调整作为超越中心城市行政治理的主要手段,而是在探索一个“经济圈”跟我们的“行政管辖”之间能不能创造出一种超越简单的行政区划管辖的合作可能性,这种探索的成熟与成功,可能会为更多群圈的发展带来新的联动机制。

当然最近新一版的对群圈的关注,也会探讨长江中游城市群,以郑州为核心的中原城市群发展,但是不管具体讲法上有什么样的微调,未来支撑中国最重要的群圈地区集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝,这是一个平行四边形的四个支撑点,加上沿长江和京广线形成的十字地带,而十字地带的核心由长江中游城市群和中原城市群作为共同支撑。在这四条边上还有关中城市群,山东城市群,以福州、厦门以及回归后的台湾为主导的海峡城市群,以及更偏西南方向的,目前面向东南亚合作中作用越来越大的以昆明为主的城市群,和以南宁为主的北部湾城市群,这样一个“巨钻”结构以及跟这个结构的各条边线的连接,必然构成我们未来的一个梯级化发展的城市发展区域格局。

如果要将这两个带状区域作为重大战略的话,两个区域的目的是不一样的。长江经济带是传统政策高质量、高水平的延续,这条带本来在90年代就作为发展重点,是成熟程度比较高的,这两年就是要把生态环境的保护、流域环境的保护跟发展做进一步的结合;而黄河从来就不是一条航运性河流,也不是一个真实存在的经济聚集地,对它的关注更多是如何实现流域保护以及更加聚焦沿线城市的高品质、高质量发展,不是简单的经济带规模放大的问题。

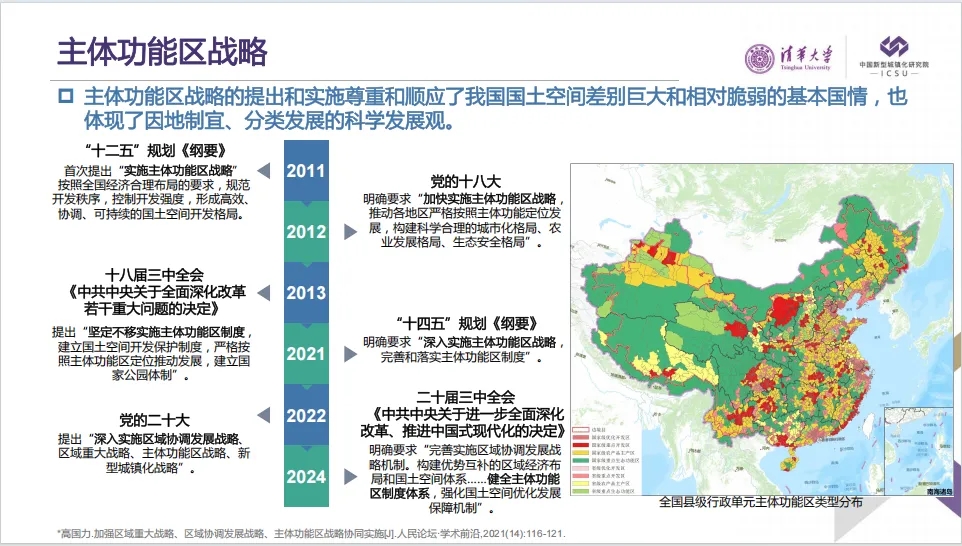

03 主体功能区战略体现了因地制宜、分类发展的科学发展观

在这样一个错综复杂、交织的背景下,全国的底盘怎么去分类、怎么做判断?毫无疑问,主体功能区起了非常关键的作用。到目前为止,这个战略的提出和实施,尊重和顺应了我们国家国土空间差别巨大和生态环境相对脆弱的基本格局,也体现了因地制宜、分类发展的以国土为背景的科学发展观的基准点。这些年,在这些方向上,其实它的研究进展是始终向前推进的。

那么同样,2014年开始讨论、2016年正式发布的中国新型城镇化战略,这个战略的提出,既是国家区域经济布局和城镇化布局的基本道路问题,也是建设社会主义现代化强国、实现中国式现代化的重要战略问题,因为它是以人为核心来推广的,最终的追求是中国人的现代化,是中国人生活质量和生活水平的全面现代化。

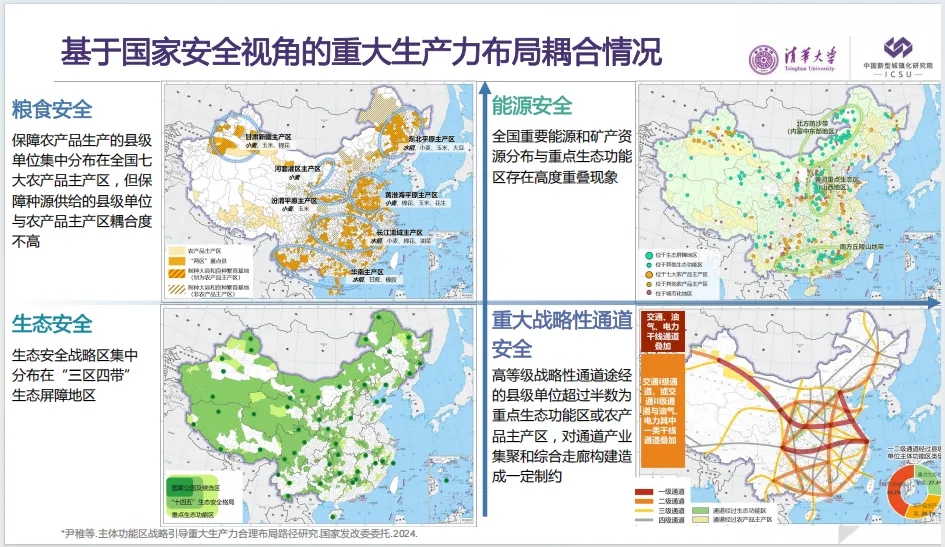

在这样一个进程当中,如何把这么多的战略统合到一起,来共同推动一个综合性的执政方针,正是这几年对主体功能区的进一步深化研究,和基于国家安全视角的重大生产力布局的耦合性原因,以及一直在推进安全与发展这个新时代要求,和以人的“幸福感、满足感、获得感”为核心的建设评价体系,这个能动性如何深化。

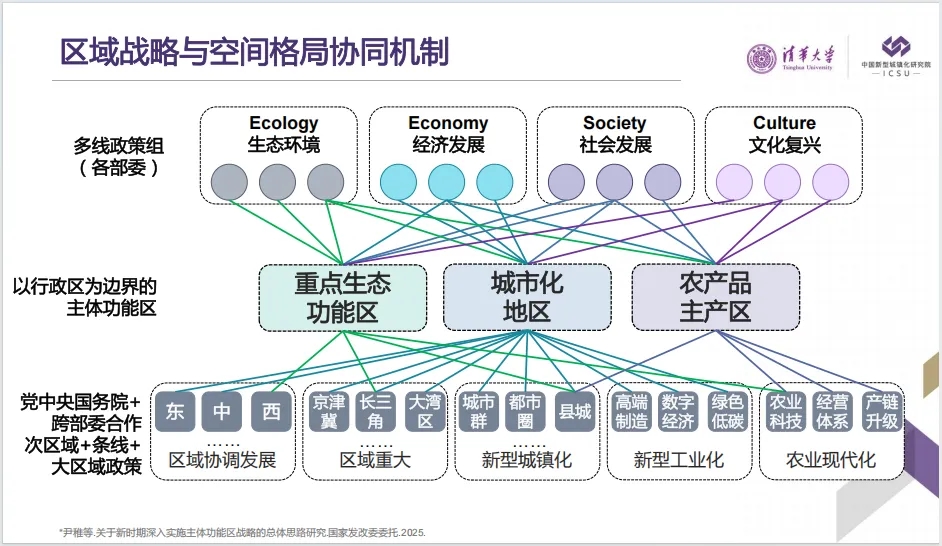

在这个进程中逐渐开始明确,我们提出来的生态环境要求、经济发展动能的进一步强化,以及以人为核心,在发展现代化进程中的一系列社会重构。刚才有的专家也讲到,这种社会重构已经不限于以真实空间为支撑的线下社会的重构。数字化为基础的线上社会架构其实也颠覆性地改变了很多生产和生活方式,包括在当代背景下如何去看文化复兴,除了传统上以现实中人为传统复兴之外,数字化永生会不会成为一种文化传承的新方式和新方法?其实都是可以研究的。

重点生态功能区、城市化地区、农产品主产区跟若干个约束条件和若干项,以及前瞻性的未来,如何建立起更密切的联系,同时以这三个最核心的板块为中心,与各种五花八门的国家战略之间建立起联系。在这样一个背景下,我们在干一件什么事情呢?就是把主体功能区的空间战略从平衡生态安全、粮食安全和城市发展前景为出发点的约束性战略,变成一个实实在在的可用、好用、管用和够用的治理性战略。

04 一种差异化空间治理模式的构想

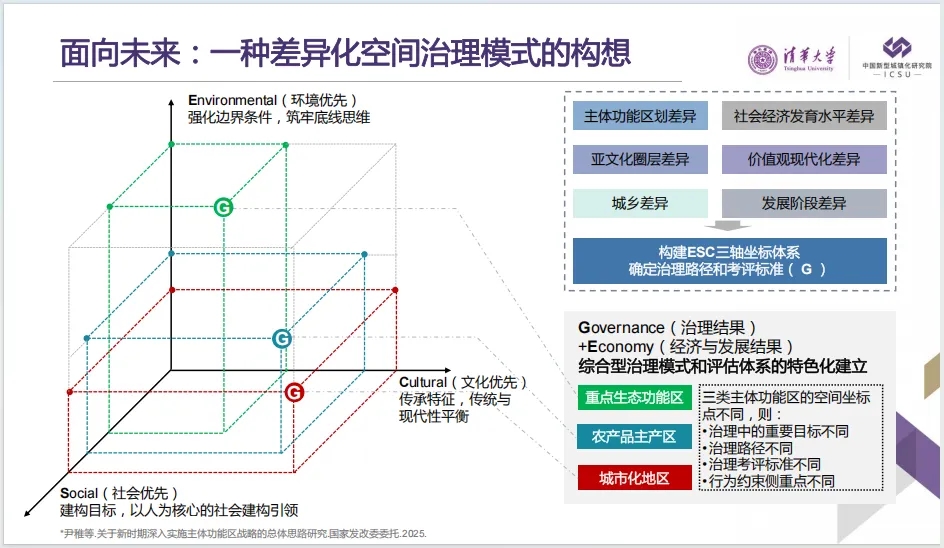

这张图就反映了在这样一个分区基础上,不同主体功能区的定义下,环境优先的序列是不一样的,不同的地区应该有不同的边界条件,不同类型的底线思路。在社会优先的前提下,自然条件禀赋不同,亚文化圈层不同,跨民族的民族命运共同体的建设要求不同,也会带来不完全一样的社会建构路径,以人为核心的社会建构引领,还是要区分更精细化的人群诉求。同样,在文化优先的前提下,它的传承特征、传统与现代化的再平衡,其实还会有更多样的选择,这也是为什么中央经济工作会议在谈发展的时候专门谈了城市的特色化建设。

我们一直在幻想当“唯GDP论”成为历史的时候,我们要制定一个新的治理体系,但是这个新的治理体系到现在为止,其实并没有有效建构起来。一是它如何跟空间结合的问题,任何的发展目标和发展原则一致化的前提下,加入了空间的要素,加入了人的地域性要素,加入了人群要素以后,是一个什么样的状态,这其实是我们重点去探讨的问题。如何根据自然环境的差异、社会结构的差异、文化特征的差异,来选择不同的治理路径,约定不同的治理结果,处理好经济与发展,与其它利益之间的再平衡关系,是一套新的要加强研究、深度探索的东西。如果这套体系能够得到突破的话,我们才有可能逐渐摆脱用一把尺子,也就是更多的对GDP的强调,从而改变我们各行各业的考核系统,其实最关键的是改变我们党政干部的考核系统,使得中国未来的现代化路径能够更符合中国这样一个广域人口大国的现代化需求,能够贴近不同发展阶段,贴近人民群众的客观诉求,能够更加贴近不同自然禀赋条件下的区域尺度,到以县为单位,更精准化尺度的自然条件的精准化匹配。

在这样一个基础上,才有可能厘清不同空间政策的关系,进一步制定差异化的发展规划、差异化的发展战略。实现空间规划、发展规划、广义的环境规划,这三大规划体系最终目标的合一,实现真正意义上的共同策划、共同建设,以及成果的共同响应。

正如石楠秘书长讲的,空间规划在技术层面上,实现了多规合一,提供了一个技术底盘,但是在国家宏观治理上到底发挥什么作用,取决于和发展规划能不能建立更深入的协同关系,跟广义的环境资源控制规划能不能建立更深度的相互适应的观念,这就是为什么这两年我经常讲规划的时候,不管是什么样的规划,最终要走向一个适应性匹配型的规划,才能在国家宏观治理当中发挥越来越大的作用,实现共策、共建、共治以及现代化的共同缔造进程,可能要站在更高的角度,解决发展规划、广义空间规划和广义环境约束型规划,三者高度一体化的问题。

* 内容已经嘉宾本人确认。稿件整理:杜娟。