【作者简介】

卢庆强,北京清华同衡规划设计研究院有限公司副总规划师,总体发展研究和规划分院院长,教授级高级工程师。

尹稚,清华大学建筑学院教授、博士生导师,清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长,中国城市规划学会副监事长,本文通信作者。

崔音,北京清华同衡规划设计研究院有限公司总体发展研究和规划分院一所副所长,高级工程师。

尚嫣然,北京清华同衡规划设计研究院有限公司总体发展研究和规划分院副院长,教授级高级工程师。

薛昊天,北京清华同衡规划设计研究院有限公司总体发展研究和规划分院一所项目经理,中级工程师。

【来源】卢庆强,尹稚,崔音,等. 基于超链空间网络与协同治理的城市战略规划——以广州面向2049的城市发展战略为例 [J]. 城市规划, 2024, 48 (S2): 92-101.

摘要:超大城市作为复杂系统,日益呈现出复杂多元的网络关联与内涵式发展特征。城市战略规划作为这一复杂系统调适的重要政策工具,需要基于复杂系统方法与系统协同治理两大视角。以广州面向2049的城市发展战略的技术思路与咨询方案为例,相较于以往更多关注国家要求与使命担当的视角,在强调超大城市转变发展方式与系统治理这一新的发展阶段,基于城市内驱动力下的超链空间网络组织模式与演化阶段,立足内涵式发展和协同治理,聚焦超大城市空间内驱力与空间网络组织体系优化的战略应对,探索内涵提升与体系优化的战略规划模式,提出新时期城市战略规划的规划理念、关键系统与空间战略路径,有助于深化城市战略规划的系统认知并提供借鉴。

关键词:复杂系统,超链空间网络,协同治理,城市战略规划,广州

2020年2月24日拍摄的广州海珠湿地海珠湖 新华社记者 刘大伟 摄

广州自2000年以来,持续践行以城市中长期战略规划引领城市发展的模式,并持续注重理论总结,对城市战略规划的研究起到了推动作用[1-4],作为实际服务人口超2000万人、GDP超2亿的超大城市,现有框架已全面拉开、增量扩张基本完结。中国式现代化开启新征程,广州再一次站在了内在升级与外在变化的十字路口。为应对城市发展方式转变和人民城市建设等新发展要求,广州开启了新一轮战略规划编制工作,进一步明确城市发展方向,凝聚社会共识,提升超大城市治理水平。在应对问题方面,广州面临国家引领与区域带动能力弱化、城市产业转型升级压力大、城市居民结构与需求分化、超大城市空间治理复杂度提升等系列挑战;在长期目标方面,广州需持续关注整体发展内涵提升和人民城市理念升维,需转变路径依赖谋划发展新动能等一系列重大问题。因此,城市战略规划的任务既要应对当下问题,也要更好应对影响城市持续高质量发展的慢变量与结构性转变要求。从而,城市战略规划要遵循城市发展规律,基于特定时代、特定阶段、特定理念下的城市发展系统状态认知,针对长周期、结构性与关键点、矛盾点的适应性调适方法,不断探索新的规划技术方法与适用的战略路径应对。

笔者团队连续三次深度参与广州战略规划的技术方案征集与规划实践工作,相较于以往更多关注国家要求与使命担当的视角,在强调超大城市转变发展方式与系统治理这一新的发展阶段,需要更多关注城市发展内生动力与空间演化阶段,并同时置于特定的制度环境与治理场域当中进行考察和谋划,因此在广州2049中持续探索超大城市战略规划理念、技术和方法应聚焦两方面:一是超大城市复杂系统视角下,如何认知与解析城市复合动力驱动的城市空间网络;二是基于复杂系统调适与协同治理视角,对城市发展关键子系统作出战略应对。本文以期通过在广州面向2049的发展战略的实践与总结思考,对新时期探索内涵提升与体系优化的战略规划提供借鉴。

01 超大城市空间演化:内驱动力下的超链空间网络

面向中长期、结构性的城市战略规划,首先要思考城市和区域发展全局下的重大战略问题。国家与时代发展的总体思路转变要求与城市特定发展阶段需求的结构性匹配,要求战略规划基于特定的城市发展阶段与战略问题响应这一主线的同时,将外部要求与环境作用进行内因转化,进而更好地从城市发展内驱力与城市空间网络的视角进行把握与对症下药。

1.1 广州城市发展阶段:战略问题识别与内涵提升型发展

从整体发展阶段来看,作为超大城市的广州现有框架已全面拉开、增量扩张基本完结;同时,面向高质量发展、城市发展方式转变和人民城市建设的战略导向,需要重点关注面向新发展需求、发展内涵提升和城市内驱力的结构性转变要求。如何转变具有强大惯性路径依赖的增量发展方式、向体系优化与内涵提升型发展,是广州2049战略规划的重点和难点问题。

从大局大势、使命任务和瓶颈问题三方面研究视角,审视与研判广州当前城市发展四方面战略问题与重点:一是基于国家和区域趋势、使命与当下选择的结构性融入——广州的生长与崛起是源自国家南部门户枢纽的时空区位,但作为国家中心城市和联动湾区内外开放的枢纽城市,对国家南部的辐射和带动明显不足。二是基于城市发展动力、网络体系与发展路径的结构性升级——广州在全球供应链和创新链的枢纽节点地位提升较快,但创新链与产业链优势领域仍存在“错配”现象,服务力对创新链、产业链的支撑仍然不足,需要强化更加复合的城市动力体系建设。三是城市人口结构、人民需求与城市空间的结构性匹配——广州的人口结构和素质将向“四个中高”转变,包括中高技能人力资源、中高层级流动性、中高水平生活需求和中高层级参与自主性,随着人对于可自由支配时间、自我价值实现的向往持续提升,对于城市的需求也会从谋生到生活转变。四是城市治理体系、治理重心与发展主体的结构性重组——影响广州城市区域发展的治理视角,包括粤港澳的深度融合问题、珠三角城市区域的立体协同问题、广州都市圈的跨界协同与同城发展问题、多元治理主体共治共享问题等。

1.2 超大城市空间组织:超链空间网络与关键控制因素

针对广州这类进入转型升级发展阶段的超大城市,作为关注中长期结构性慢变量的战略规划,需在复杂系统科学的基础上,强化城市发展内驱力与城市空间网络的系统化思维。城市及其区域是复杂巨系统[5]、复杂适应性系统[6]、开放的复杂巨系统[7],梳理多尺度动态性的城市空间网络关联与内在驱动机制能够更好地认识与处置城市系统。

而考察作为复杂巨系统的城市区域功能与网络关联,在传统的人地关系系统基础之上,需要关注内在驱动力与网络关联的超链空间。“超链”本意是指信息空间中要素对象间的非线性链接关系[8],主要考察不同空间尺度的人类活动,包括经济、社会、文化、交通、信息等方面的复杂关系。借鉴链接网络结构分析方法[9],相对于链接数量,更应关注链接节点质量,因此应引入Web超链挖掘分析中的超链接结构[10],用于考察不同维度下城市空间关联、分层链接与功能网络关系。结合城市空间处置对象与重点关注城市发展内驱力这一视角,应重点关注三个方面:一是“地”的空间网络,即不同空间尺度的关联重点与发展内涵,其重心在于链接不同空间网络的主要载体;二是“人”的空间链接,即围绕人及其活动的空间关联,其衡量标尺是人类活动的时空尺度与联系强度,此时的链接类型更多是实体联系与线性链接;三是“关系”的超链空间网络,重点考察网络体系、跨层级关联与跃迁、边界协同与边际效用等方面的超链空间网络特征。

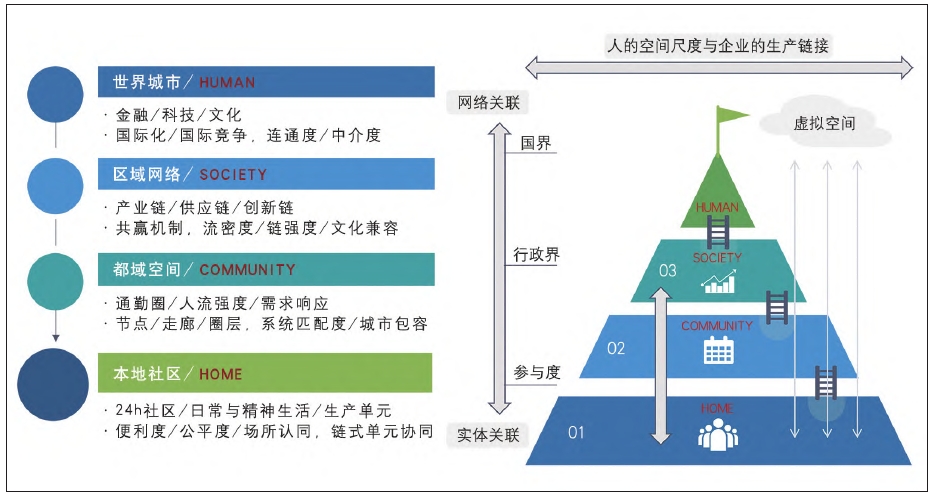

为了梳理城市空间网络的内在关联,笔者尝试构建超大城市空间网络的解析模型,以人的网络链接为核心,以人与企业的空间活动为空间标尺分为四个层次:本地社区、都域空间、区域网络和世界城市。每个层次的超链空间特征与关注重点不同,本地社区尺度的重点是24h社区的日常生活和精神生活,都域空间尺度的重点是通勤圈、人流强度和需求响应,区域网络尺度的重点则是产业链、供应链、创新链的“三链”融合共生,在全球化的视角下进一步形成世界城市和全球城市网络,构建人类命运共同体。聚焦超大城市战略规划重点关注的城市发展内驱力、城市空间网络关键区域,以及城市治理的瓶颈点,重点考察四个空间尺度作为超链空间的网络关联与关键节点的枢纽控制,包括两个方面:一方面是内在的空间链接活动与空间载体,即基于人的时空活动空间与范围,形成若干通道、走廊与飞地空间等;另一方面是外在的超链空间界面与机制,即实现超链结构需突破的各种行政边界、主体参与边界等,以及网络空间、虚拟社区等非实体空间的超现实空间链接(图1)。

图1 超大城市“超链空间网络”模型示意

Fig.1 “Hyperlinked spatial network” model of mega cities

同时重点关注两类主体,一是人的社会网络关联,即突出社群认同的“社区单元”。人本城市需回归市民日常生活,以人的关系和连接作为城市内在链接主体。高流动性的现代化大都市日渐缺乏人情味,居民认同感和归属感缺失。需强化面向多元人群需求的“24h都市”的生活都市理念,进一步稳固从家庭到社会广泛认同的“结社单元”,以及基于“人人参与”的共同体理念,有效发挥各类人群全面参与社区治理与社区共建的作用。二是企业的生产网络关联,即复合动力下的城市“生产单元”。重点考察产业链、供应链等产业组织结构与运行要求的空间组织逻辑与功能需求。首先是实现“产业+科技+金融+人才”等各类生产要素和支撑要素的相互支撑和链式协同,其次是基于供应链的组织逻辑,建立在“节点-网络”空间体系基础上的客货运、信息港等枢纽经济与枢纽链接。与此同时,需关注不同空间尺度下的生活单元与生产单元的融合互促,重点是短出行的近距离融合型社区、远距离的便捷性通勤走廊,以及跨行政区的同城便利通勤问题。

02 超大城市转型发展与协同治理:内涵提升与体系优化

基于城市复杂系统调适与协同治理要求,遵循特定的价值观、系统观和治理观是城市战略规划作出系统性战略应对的基础与关键。其中,价值观指的是决策导向,需构建以人民为中心的城市价值体系,这是城市内涵型发展的提升方向。系统观指的是系统思维,需提升多重目标下复杂巨系统的适应性、协调性与韧性,需要重点关注影响全局的关键子系统及其优化重点。治理观强调治理逻辑,发挥有为政府与有效市场作用,强调将战略规划作为政府宏观治理的重要工具与协同平台,从分散治理转向协作共治[11]。由此满足城市战略规划两方面要求:既要强化城市发展的顶层设计与整体谋划,也要提升政府治理效能和资源配置的灵活性与适应性[12]。

2.1 超大城市转型发展:基于内涵提升的规划理念

超大城市转型发展的价值导向与规划理念需要从两方面思考。一是基于城市发展内生动力的发展逻辑,更多尊重城市发展规律,城市自我调适与修复的能力有赖于社会韧性、自驱性与包容度,对应对城市发展的不确定性至关重要。二是适应城市治理体系与场域的治理逻辑,通过匹配新发展理念,达成主体协同与社会共识,才能实现城市发展的内在动力与外部环境的良性互动。立足构建内生动力型发展模式与更具包容度的韧性社会,建立系统调适与系统治理的规划干预与协同治理理念,提出以下五方面内涵提升的规划理念:

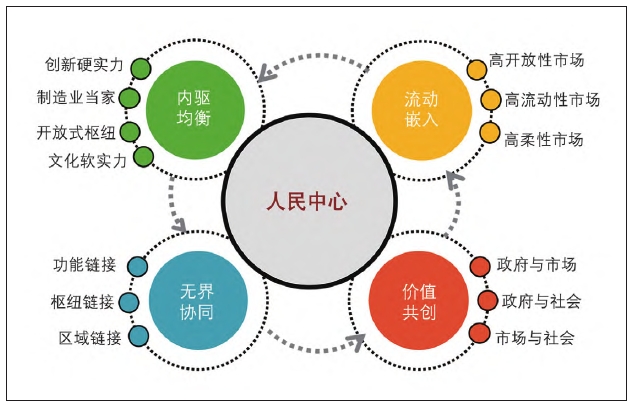

一是人民中心。确立人民城市的公共价值导向和行为规范,社会公正和城市权力保障需为城市共同体提供坚实的法治基础和公平环境,公共干预与公权力约束也是保障公共利益和创造公共价值的重要手段。

二是内驱均衡。应判断对城市起主导作用的持久动力,以及科技和产业变革影响下的未来动力。对于高等级城市来说,一般包括“科技创新+实体经济+枢纽经济”组合而成的复合动力体系。

三是流动嵌入。高开放性、高流动性、高柔性市场是现代城市的特征,在全球化背景下,既要体现对国际化的多元包容,又要凸显本地特色与魅力,推动城市从静态空间到适应流动性的动态宜居度的整体提升。

四是无界协同。城市是非封闭的开放系统,要基于“网络-流量-减熵”的城市复杂系统思维,建立立体化、多主体的协同体系,实现功能链接、枢纽链接和区域链接。

五是价值共创。基于协同治理与合作共创的现代治理理念,需强调兼顾个人与集体产权空间权益保障的共创模式,妥善处理政府与市场、政府与社会、市场与社会的关系,完善公共利益保障与公共服务功能(图2)。

图2 基于城市转型发展与内涵提升的规划理念

Fig.2 Planning concepts based on urban transformation and development and internal enhancement

2.2 超大城市协同治理:抓住影响全局的关键子系统

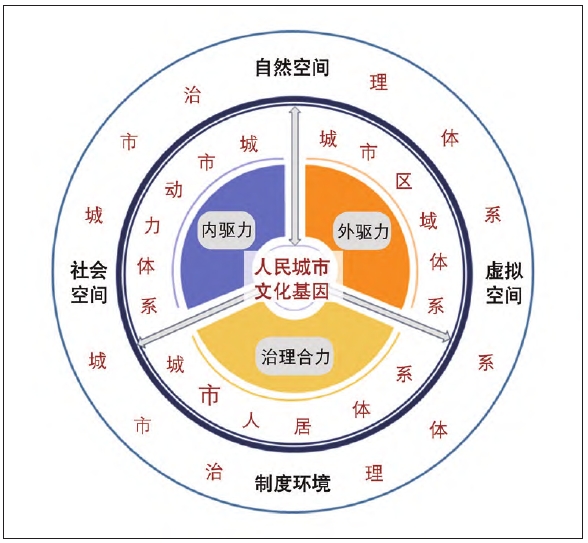

人居科学倡导“复杂问题有限求解”的方法论[13],基于前述复杂系统下的超链空间网络认知,在把握相互链接、跨层链接分析视角的基础上,对关键子系统的处置与应对是超大城市系统发展与协同治理的重点。基于超大城市空间组织的关键因素分析,结合内涵提升型的规划理念要求,研究提出影响城市发展战略全局的关键子系统,包括两个层级四个方面:第一个层级是影响城市系统运转的三大体系,一是城市区域体系,强调不同空间尺度的系统关联与区域链接,是城市发展外驱力的主要来源,城市需超越行政边界和更广阔的区域实现信息交换、能量交换和物质交换,融入全球供应链、产业链、创新链和价值链。二是城市动力体系,强调技术变革视角下的生产组织,是城市发展内驱力的主要来源,立足价值、质量、流量促进空间生产与增值,引导城市实现“内驱均衡型”发展。三是城市人居体系,聚焦人居空间与人群需求响应,统筹有效就业、宜居空间、文化活力的高质量空间,依托治理合力,建设包容本地社区与流动性嵌入的“for all”大都市。第二个层级是影响城市发展的治理场域,即城市治理体系,在自然空间、社会空间、虚拟空间和制度环境等治理场域中,强调多元主体协作、高质社区建设、社会参与,以及制度、政策与机制创新,实现价值共创的合作生产(图3)。

图3 超大城市发展驱动力与关键子系统示意

Fig.3 Drivers and key subsystems for mega city development

03 广州城市发展战略体系与空间战略重点

根据上述对超大城市空间网络组织模式与演化阶段的关键因素解析,以及对城市内涵提升的转型发展理念认知,响应城市战略问题,抓住与城市长远发展息息相关的城市区域体系、城市动力体系、城市人居体系与城市治理体系四个关键子系统,结合广州的问题应对与未来要求,将面向2049的发展战略体系与空间战略路径作为广州城市发展战略规划方案的重点。

3.1 城市区域体系优化与区域协同

城市区域体系重点聚焦的是超大城市空间网络模型中的都域空间、区域网络和世界城市三个层层递进的空间层次。从广州一市出发,在都域空间中重点关注都市圈范围内的通勤圈建设、人流强度等议题,在区域网络中重点关注通过产业链、供应链、创新链带动大湾区及更大区域尺度的生产、创新和要素流动。世界城市中重点关注广州作为内外“双循环”的战略支点,如何通过区域网络的构建,更好链接世界城市和全球城市网络,提升国际影响力。

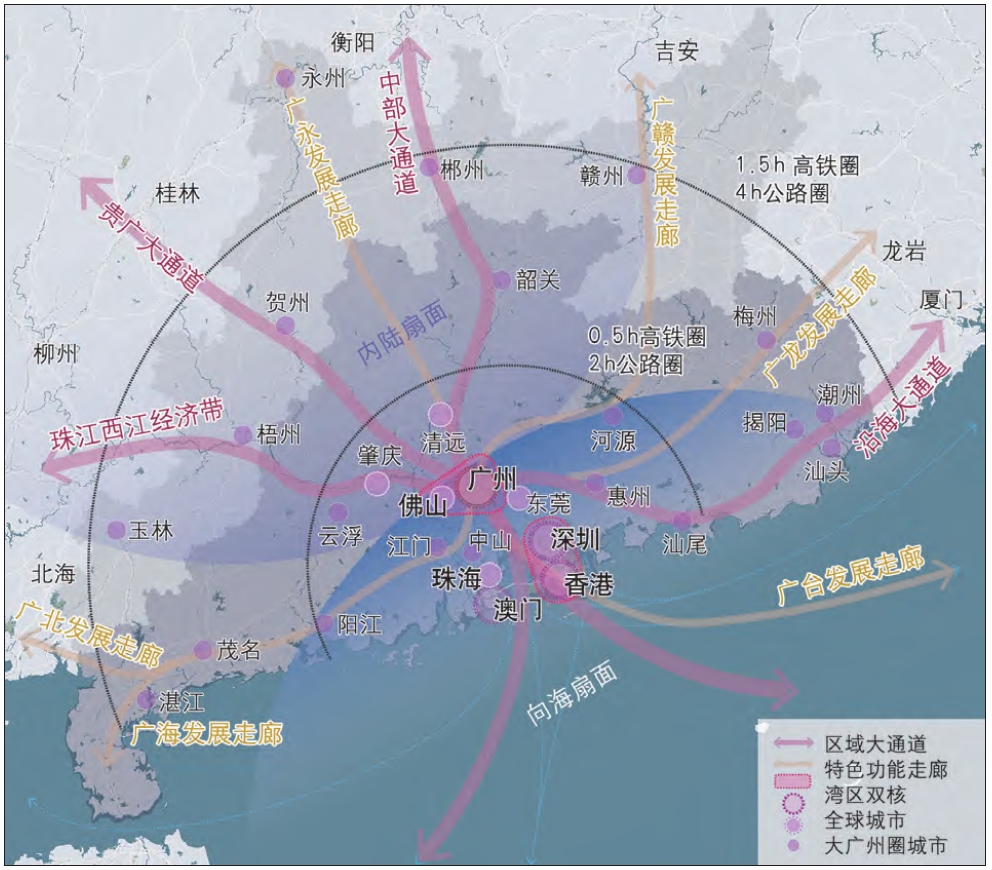

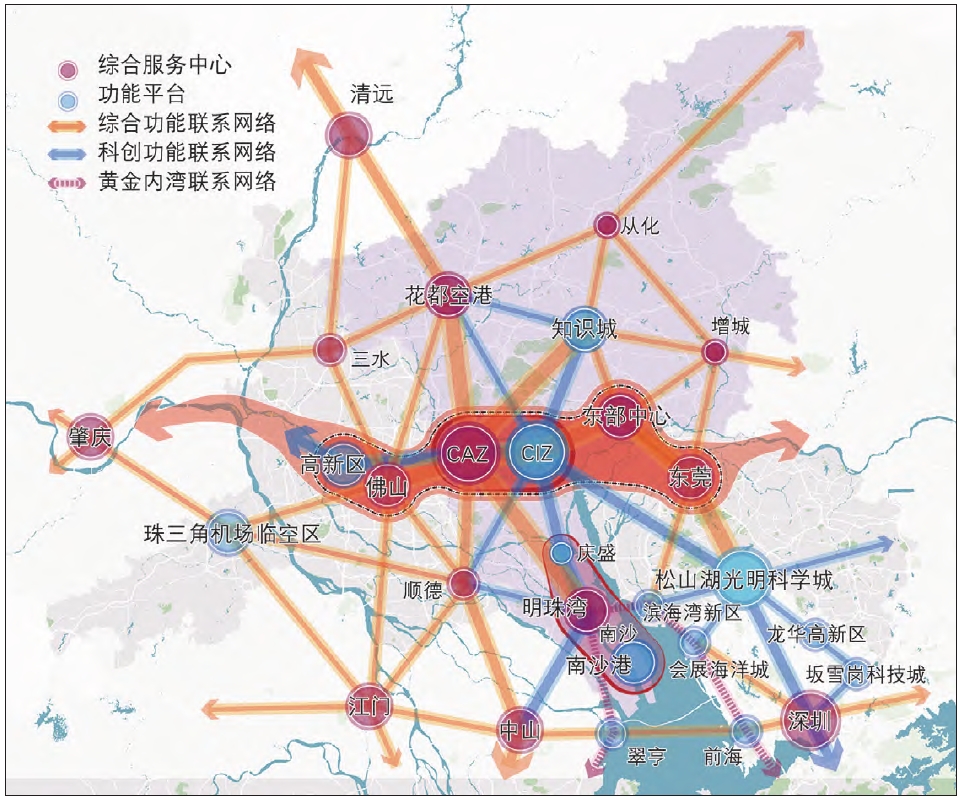

基于无界协同的规划理念和“网络-流量-减熵”的城市复杂系统思维,将城市、特别是身处粤港澳大湾区的广州视作更为开放的巨系统,向上与向下加强同区域系统的关联和空间链接,广州面向2049应建立“国家南部—大湾区—都市圈—城市战略空间”四个空间尺度的空间链接网络与路径,强化不同尺度间的链接重点,进而形成立体协同的超链空间网络。

在四个空间尺度中,需重点关注两个相对薄弱层级。一是国家南部尺度。粤港澳大湾区在我国三大城市群中体量小、发展势能和外向度高,内聚特征明显。从广州与外界空间链接的数量和规模来看,广州50%以上投资往来仍集中于省内,对大华南地区辐射带动不足,难以匹配国家中心城市与“双循环”新发展格局要求。因此要强化广州作为区域极点、服务和引领国家南部的作用,构筑“南北双扇”的战略格局(图4),并通过建立不同圈层、不同势能差影响下的区域重点廊道合作框架,以通道和合作平台为重点,推动大湾区向北扩容与整体提升,提升广州链接更大区域空间尺度的链接数量和质量。

图4 大湾区“南北双扇”战略格局

Fig.4 Strategic pattern of “north-south dual fan” for the Greater Bay Area

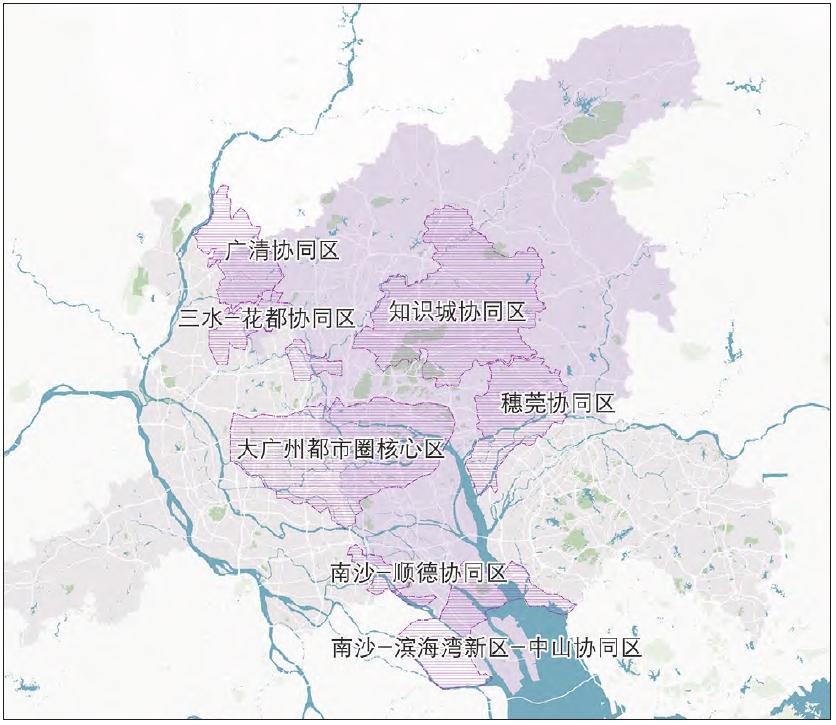

二是都市圈尺度。“广佛”已深度一体化,但广州与东莞、中山、清远仍局限在局部跨界地区联动,高能级中心城市功能外溢受限,广州在都市圈尺度的链接质量不高。因此,要加快突破行政区划壁垒,进一步深化都市圈同城化机制,将东莞、清远、中山局部地区纳入大广州都市圈,并在提升大广州都市圈核心区能级的基础上,重点关注广佛、广清、穗莞、中南莞等6个跨界协同重点地区,在户籍制度、科技要素流动、政务服务等全面同城化基础上,以产业合作和协同治理为重点,深度推进都市圈一体化发展,提升都市圈链接质量(图5)。

图5 大广州都市圈重点跨界协同区

Fig.5 Key cross-border synergy areas in the Greater Guangzhou Metropolitan Area

3.2 城市动力体系优化与动力空间

城市动力体系重点聚焦的是超大城市空间网络模型中的区域网络,重点关注的是如何通过产业链、供应链、创新链的“三链”融合共生,为城市提供更为复合和强劲的发展动力,更好嵌入世界城市网络。全球城市区域的动力体系与产业格局正从单链做强向产业链、创新链和供应链“三链”融合的高级形态演进[14-16]。相对于链接数量,更关注链接质量;相对于单一动力,更关注“科技创新+实体经济+枢纽经济”的复合动力培育。从世界城市网络发展趋势来看,呈现出较为明显的分级融合特征:第一等级核心城市呈现“三链”的全面引领、第二等级综合性城市呈现“三链”均衡、第三等级专业性城市呈现单链长板、第四等级功能性节点参与“三链”的特色分工[17-18]。

基于内驱均衡的规划理念,广州面向2049来寻找城市赖以生存的持久动力和科技与产业变革影响下的未来动力是本次战略咨询的关键。遵循“三链”演进规律与作用机制,塑造超链网络连接的城市动力体系与动力空间需突出三方面重点。

在创新链与创新空间方面,广州在大湾区的知识创新能力和载体密度相对突出,但创新链与产业链优势领域仍有错配,需加强创新环节的链接和垂直整合。因此,笔者团队提出广州要针对横向科创领域差异和纵向科创环节堵点,纵向补齐链条、横向引导差异化发展,不断激发科创活动向轴向加密,并在不同空间区位形成“创产城一体”的创新圈(图6)。

图6 四大科技创新圈差异化发展方向及科创环节链条

Fig.6 Direction of differentiated development of the five innovation areas and the chain of science and innovation links

在产业链与制造空间方面,一方面强调制造业对城市核心动力的支撑作用,应保持占GDP的一定比例(如25%)以上;另一方面强调在更大区域尺度协同布局。遵循“产业升级—价值重组—空间调整”的演进路径,促进先进制造业在30~60km圈层转移生长,引导传统大型制造业向60km以外圈层外迁,而与创新成果转化紧密相关的研发型轻制造保留在相应板块,形成区域化与科创支撑的制造业生态圈。

在供应链与开放枢纽方面,全球城市正在形成运力、集货力、控制力耦合的组织中枢[19],广州得益于南沙、白云等大港基础,供应链运力强,但服务力不足。在港口运力和集货力达到较高水平后,应着重关注以国际海事合作平台为基础的控制力提升,进一步提升参与全球供应链的控制力。

3.3 城市人居体系优化与宜居空间

城市人居体系重点聚焦的是超大城市空间网络模型中的本地社区层级,重点关注24h社区的日常生活和精神生活。

遵循人民中心和流动嵌入的规划理念,广州面向2049应关注人民城市公共价值导向在规划方案中的体现和落实,同时充分考虑对于粤港澳大湾区作为高密度城市群的特点,在人居系统中融入高开放性、高流动性、高柔性市场的特点,以动态流动的思维理解城市和制定规划策略。因此,笔者团队以人的需求响应与关系连接为重点,基于空间与时间两个维度、数量与结构双重视角,以“都市生活24h”(24h都市)为主题,构建包括宜居8h、宜业8h和社交8h在内的城市人居体系,推动广州形成强化包容连接的结社社区建设。

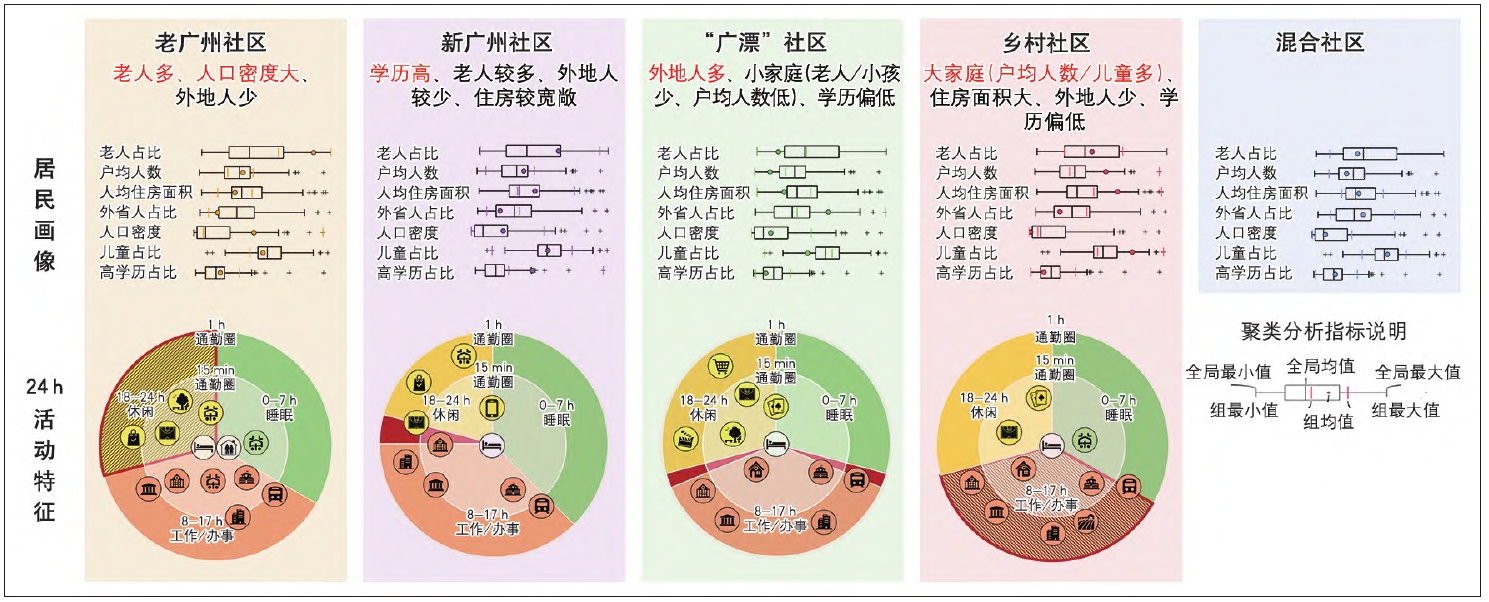

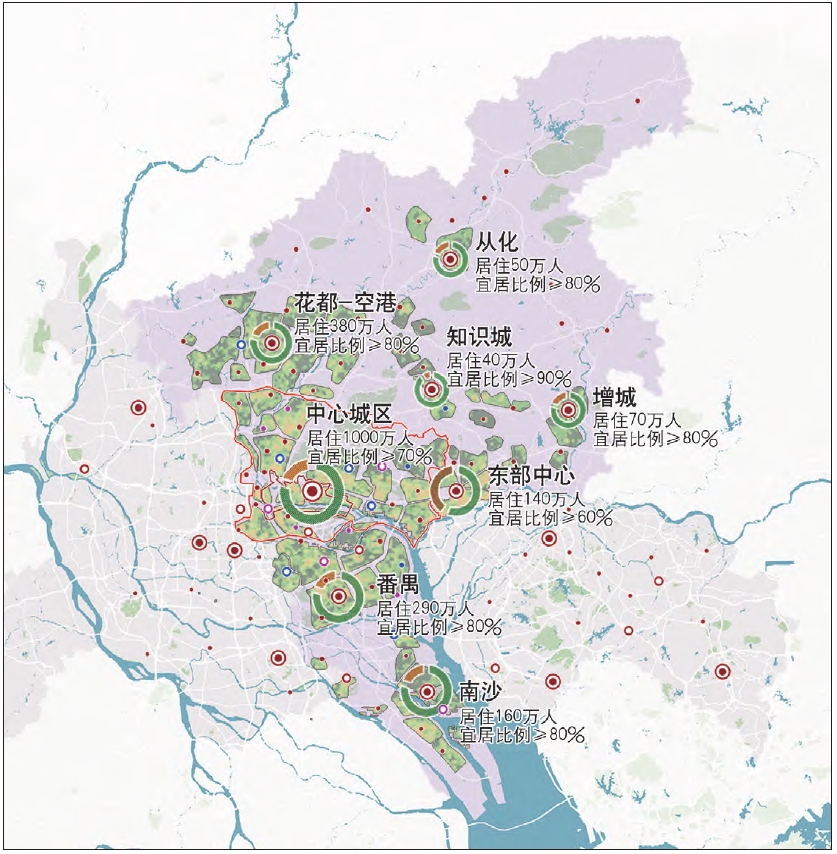

在宜居方面,更好匹配人的需求与客观物质环境供给,整体提升城市宜居度。通过人口结构与典型社区居民行为特征的空间聚类分析,识别广州五类典型社区的居民时空行为画像及需求(图7)。针对客观物质环境供给,构建包含交通、环境、设施等多因子宜居空间评价体系,识别低宜居度空间及短板类型,针对性打造三级活力中心体系,提升各类社区宜居度(图8)。

图7 五类典型社区时空行为画像

Fig.7 Spatial-temporal behavioral portraits for five typical communities

图8 居住组团宜居空间与活力中心体系规划示意

Fig.8 Planning of livable space and vibrant center system within residential cluster

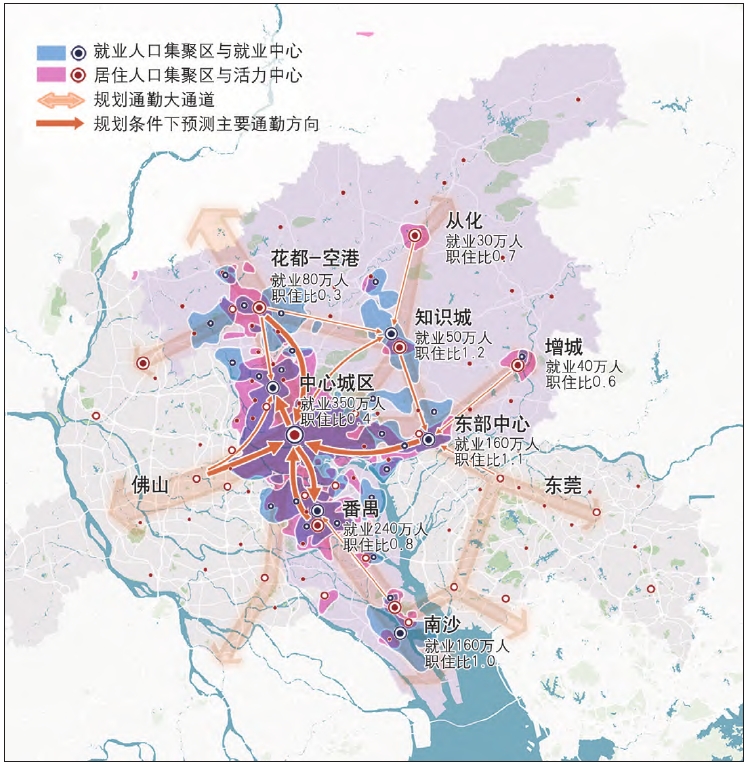

在宜业方面,以扩大有效就业规模与便捷跨区通勤为重点,整体提升城市生产效率。根据人口增长动力解释模型分析,经济增长和高收入工作岗位是近20年广州人口增长的最主要动力,而住房成本是最主要阻力。而以有效就业规模①为核心的劳动力市场可达性是提升城市经济效率、鼓励创新的关键因素[20]。针对超大城市“就业-通勤”难点,广州应进一步强化中心城区与佛山、白云、番禺、增城方向的职住大通道联系,降低就业市场碎片化程度,提升1h通勤圈覆盖人口数量(图9)。

图9 大广州都市圈就业与通勤方向示意

Fig.9 Employment and commuting direction in Greater Guangzhou Metropolitan Area

3.4 城市治理体系优化与共创家园

遵循无界协同和价值共创的规划理念,广州面向2049应更多关注政府、市场、社会等多元主体参与城市治理的协同体系,以及对各主体的空间权益保障问题。

纵观全球城市治理经验,其一方面强调政府间区域协同治理,突破行政边界限制、协同大区域参与全球竞争,东京湾区和纽约湾区等巨型城市区域均通过跨区协同实现错位分工和优势互补[21];另一方面强调政府、市场、社会多元主体参与城市治理[22],平衡有为政府与有效市场的力量关系[23],提高超大城市应对动态变化、复杂性、紧迫性和不确定性治理问题的能力。需在不同层面突破各种行政边界、主体参与边界等,在尊重各方主体的基础上,建立无界协同机制与实现路径,最终实现超链网络联系的城市组织结构与治理体系。

在区域政府间立体协同方面,从前述不同区域尺度的空间网络分析可以看出,发挥广州国家中心城市的带动作用,需建立无边界立体协同的区域治理体系,在协同主体、载体和内涵等多个维度探索创新。一是在国家和大区域层级,以南沙为示范,逐步将全域作为建设粤港澳协同的制度型开放高地;二是在大湾区层级,重点依托梯级飞地、反向飞地等各类产业合作空间载体,发挥广州原始创新和高端服务业优势,推动区域动力网络形成;三是在都市圈层级,以广佛、穗莞等跨界地区为重点,以产业合作和空间融合为重点,深度推进都市圈全域融合发展。

在城市多元主体共治方面,广州存在良好的社会活力与社会资本参与基础,近年来在城市更新领域对城市建设、运营与治理进行了大量创新探索,但仍需建立一套综合更新目标和新型政商关系主导下的可持续城市更新、运营和治理模式。具体包括:一是头部企业和园区管委会主导的“制造业升级型”旧厂更新模式,基于企业和园区产业集群的整体视角确定建设方向,通过更新行动实现补链育链。二是村集体主导的“城乡融合型”村级工业园更新模式,塑造村集体-企业-政府利益共同体,在强调各方主体受益的同时,强化公共利益保障与地区整体提升受益。三是对于权属关系复杂的城中村采取“综合整治型”更新模式,以保障基本环境和公共服务设施为必达目标,结合工业、商贸、历史文化等城中村自身特点进行差异化更新引导。

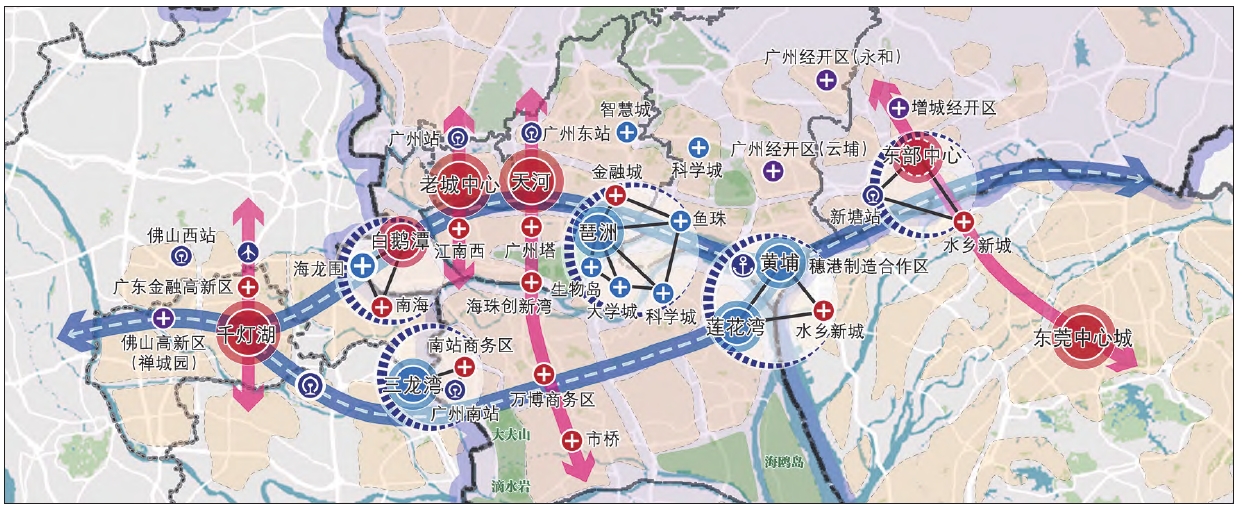

3.5 响应内涵提升与体系优化的空间战略方案

广州空间框架已充分拉开,进入有限增量和存量优化期,东西南北各大板块的差异化动能已基本成形,但整体提升的缓滞效应与向心性依然突出,且仍受限于行政区经济,区域协同的力度与广度较为有限。需立足城市整体的内涵提升、开放系统的“熵减”要求与超链空间网络链接模式[24],实现从“圈层-放射”的向心型模式走向“枢纽网络-流动空间”的超链接模式,形成“双核多极、一脊三网”的大广州城市空间结构(图10)。

图10 2049大广州城市空间结构方案

Fig.10 Spatial structure program for the Greater Guangzhou Metropolitan Area in 2049

与此同时,在大湾区进入深度一体化、城市区域高度网络化的背景下,广州持续实施的“南拓、北优、东进、西联”和“中调”的“八字方针”和“十字方针”更侧重空间格局与战略方向的表述,缺乏战略空间与战略动作的表述。笔者团队在战略咨询中提出了“中兴珠江、内强南沙、外跨政圈、流动都会”的升级版空间战略,以“中兴珠江”升级“中调”战略(图11),推动70km“珠江-东江”发展带实现跨界同城和复兴振兴;以“内强南沙”升级“南拓”战略,推动南沙在产业发展、科技创新和人才供给方面的由拓到强;以“外跨政圈”升级“东进”“西联”战略,推动在都市圈核心区以及重点跨界协同区实现全面同城化;以“流动都会”强调人群阶层流动、城市区域和城乡流动,实现从关注网络链接到关注流量提升的城市价值创造。

图11 “中兴珠江”战略空间指引

Fig.11 Spatial guidanee for the “Pearl River Re-energize” Strategy

04 结论

本文以广州面向2049的城市发展战略咨询为例,相较于以往更多关注国家要求使命担当的视角,在强调超大城市转变发展方式与系统治理这一新的发展阶段,聚焦超大城市内驱力与空间网络组织体系优化与协同治理,探索内涵提升与体系优化的战略规划模式,提出新时期城市战略规划的规划理念、关键系统与空间战略路径。

当然,城市战略规划本身极具挑战,如何更好地处理复杂系统与有限求解、特定治理场域与治理目标,以及城市中长期发展规律,如何处理体系化系统化思维与社会化大众化表达进而形成社会共识,需在丰富实践的基础上,不断进行深化总结与理论凝练,期待逐渐形成具有中国特色的战略规划理论与方法体系。

(感谢马一翔、李庆、张悦、周萌等项目组成员对本文的贡献。)

注释(Notes)

① 通勤时间1h可达的平均就业岗位数占所有岗位数比例。

参考文献

[1] 吕传廷, 吴超, 黄鼎曦. 从概念规划走向结构规划——广州战略规划的回顾与创新[J]. 城市规划, 2010, 34(3): 17-24.

L Chuanting, WU Chao, HUANG Dingxi. From Concept Planning to Structural Planning: Review and Innovation of Strategic Plan of Guangzhou[J]. City Planning Review,2010, 34(3): 17-24.

[2] 潘安, 彭高峰, 陈勇, 等. 全面实施战略规划促进广州城市新发展[J]. 城市规划, 2004(2): 25-28.

PAN An, PENG Gaofeng, CHEN Yong, et al. Implementing Strategic Plan to Further the Development of Guangzhou[J]. City Planning Review, 2004(2): 25-28.

[3] 王东, 吕传廷, 黎云, 等. 以战略规划引领城市发展模式转型[J]. 城市规划, 2010, 34(3):9-16.

WANG Dong, L Chuanting, LI Yun, et al. Transition of Urban Development Mode Guided by Strategic Plan[J]. City Planning Review, 2010, 34(3): 9-16.

[4] 罗震东, 赵民. 试论城市发展的战略研究及战略规划的形成[J]. 城市规划, 2003(1): 19-23.

LUO Zhendong, ZHAO Min. On the Strategic Study of Urban Development and Urban Strategic Planning[J]. City Planning Review, 2003(1): 19-23.

[5] 钱学森, 于景元, 戴汝为. 一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J]. 自然杂志,1990(1): 3-10, 64.

QIAN Xuesen, YU Jingyuan, DAI Ruwei. A New Scientific Field-Open and Complex Giant Systems and Methodology[J]. Chinese Journal of Nature, 1990(1): 3-10, 64.

[6] 霍兰. 隐秩序: 适应性造就复杂性[M]. 周晓牧,韩晖, 译. 上海: 上海科技出教育版社, 2019.

HOLLAND J. Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity[M]. ZHOU Xiaomu, HAN Hui, trans. Shanghai: Shanghai Scientific and Technological Education Publisher House, 2019.

[7] 周干峙. 城市及其区域——一个典型的开放的复杂巨系统[J]. 城市规划, 2002(2): 7-8, 18.

ZHOU Ganshi. City and Its Region: An Typical Open Complex Huge System[J]. City Planning Review, 2002(2): 7-8, 18.

[8] 徐光祐, 陶霖密, 张大鹏, 等. 物理空间与信息空间的对偶关系[J]. 科学通报, 2006(5): 610-616.

XU Guangyou, TAO Linmi, ZHANG Dapeng, et al. The Duality of Physical Space and Information Space[J]. Chinese Science Bulletin, 2006(5): 610-616.

[9] 廖小琴, 刘虹, 孙建军. 链接网络与核心节点评价指标研究综述[J]. 情报杂志, 2012, 31(5):166-171.

LIAO Xiaoqin, LIU Hong, SUN Jianjun. Review on Mining Vital Nodes in Link Network[J]. Journal of Intelligence, 2012, 31(5): 166-171.

[10] 阳小华. Web站点的超链结构挖掘[J]. 计算机工程与应用, 2001(8): 64-65.

YANG Xiaohua. Hyperlink Structure Mining of Web Sites[J]. Computer Engineering and Applications, 2001(8): 64-65.

[11] 锁利铭, 冯小东. 数据驱动的城市精细化治理: 特征、要素与系统耦合[J]. 公共管理学报,

2018, 15(4): 17-26, 150. SUO Liming, FENG Xiaodong. Data-Driven Urban Precise Governance: Feature,Components and System Coupling[J]. Journal of Public Management, 2018, 15(4): 17-26, 150.

[12] 彭勃, 刘旭. 破解基层治理的协同难题:数字化平台的条块统合路径[J]. 理论与改革, 2022(5):42-56.

PENG Bo, LIU Xu. Solutions to Coordination Dilemma in Primary-Level Governance: The Tiao/Kuai Unified Approaches of Digital Platform[J]. Theory and Reform, 2022(5): 42-56.

[13] 吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

WU Liangyong. Introduction to Sciences of Human Settlements[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2001.

[14] 王荣. 基于要素视角的产业链与创新链耦合发展研究[J]. 管理现代化, 2021, 41(6): 12-14.

WANG Rong. Research on the Coupling Development of Industry Chain and Innovation Chain from the Perspective of Elements[J]. Modernization of Management, 2021, 41(6): 12-14.

[15] 李雪松, 龚晓倩. 地区产业链、创新链的协同发展与全要素生产率[J]. 经济问题探索, 2021(11):30-44.

LI Xuesong, GONG Xiaoqian. Coordinated Development of Regional Industrial Chain Between Innovation Chain and Total Factor Productivity[J]. Inquiry into Economic Issues, 2021(11): 30-44.

[16] 郭红兵, 徐淑一, 曾玉叶. 基于复合系统协同度模型的科技金融“三链协同”研究——北京、上海和广东的一个比较实证分析[J]. 南京财经大学学报, 2019(5): 23-33.

GUO Hongbing, XU Shuyi, ZENG Yuye. A Study on“Three-Chain Synergy”of Science and Technology Finance Based on Synergy Degree Model of Composite System: A Comparative Empirical Analysis of Beijing, Shanghai and Guangdong[J]. Journal of Nanjing University of Finance and Economics, 2019(5): 23-33.

[17] 赵渺希, 钟烨, 徐高峰. 中国三大城市群多中心网络的时空演化[J]. 经济地理, 2015, 35(3):52-59.

ZHAO Miaoxi, ZHONG Ye, XU Gaofeng. Polycentric Progress of the Three Major City Regions in China, 2001-2009[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 52-59.

[18] 李涛, 李云鹏, 王新军. 全球城市区域多中心结构的演化特征、影响因素和政策启示[J]. 城市发展研究, 2020, 27(9): 49-57.

LI Tao, LI Yunpeng, WANG Xinjun. The Evolution Characteristics,Influencing Factors and Policy Implications of Polycentric Structures in Global City-Regions[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(9): 49-57.

[19] 林雪萍.供应链攻防战:从企业到国家的实力之争[M].北京:中信出版社,2023.

LIN Xueping. The Battle of Supply Chain: The Struggle for Power from Corporations to Nations[M]. Beijing: CITIC Press, 2023.

[20] 贝利托. 城市的隐秩序——市场如何塑造城市[M]. 王伟, 吴培培, 朱小川, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2022.

BERTAUD A. Order without Design: How Markets Shape Cities[M]. WANG Wei, WU Peipei, ZHU Xiaochuan, trans. Beijing: China Architecture & Building Press, 2022.

[21] 郭旭健, 黄伟, 李娜, 等. 全球城市目标下的上海空海枢纽发展审视与建议[C]//中国城市规划学会城市交通规划学术委员会.交通治理与空间重塑——2020年中国城市交通规划年会论文集.深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司, 2020: 139-150.

GUO Xujian, HUANG Wei, LI Na, et al. Review and Suggestions for the Development of Shanghai’s Air-Sea Hub Under the Goal of Global City[C]//Proceedings of 2020 China Urban Traffic Planning Annual Conference— Traffic Governance and Spatial Reshaping. Shenzhen Urban Traffic Planning Center Co., Ltd., 2020: 139-150.

[22] 李春根, 李胜. 超大城市突发环境事件整体性治理研究[J]. 中国行政管理, 2017(12): 123-128.

LI Chungen, LI Sheng. The Holistic Governance of Megacities Environmental Emergency[J]. Chinese Public Administration, 2017(12): 123-128.

[23] 倪外. 有为政府、有效市场与营商环境优化研究——以上海为例[J]. 上海经济研究,2019(10):61-68.

NI Wai. Research on Effective Government, Effective Market and Business Environment Optimization: Taking Shanghai as an Example[J]. Shanghai Journal of Economics, 2019(10): 61-68.

[24] 刘万增, 陈军. 时空信息的基本内涵与赋能机理[J]. 地理学报, 2024, 79(5): 1099-1114.

LIU Wanzeng, CHEN Jun. The Basic Connotation and Empowerment Mechanism of Spatio-Temporal Information[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(5): 1099-1114.